2012年9月3日

2012年8月29日

マルトクショップ様

いつもお世話になっております。

複数回、注文させていただきました。

材質、カット精度ともに満足です。

今後とも宜しくお願い致します。

by K様より

素敵な作品ありがとうございました。

2012年8月23日

マルトクショップ様

お世話になります、Tです。

発送のお知らせ、ありがとうございました。

お忙しい中、こちらの急ぎのお願いにご対応いただき

大変感謝しております。

あらためて御礼申し上げます。

T様より

2012年8月9日

以前のブログで、木の変わった用途として、ミャンマーの「タナカ」を紹介しました。

「タナカ」という木は、顔や首などに塗る自然化粧品としてミャンマーの女性たちに愛されています。

日本にも「タナカ」に勝るとも劣らないほど変わった木の用途がありました。

それが白樺の樹液。

北海道では、白樺の樹液を飲料水として活用しているそうです。

考えてみたら、カエデの樹液はメイプルシロップ。ゴムの樹液はゴム製品。

様々な木の樹液が世界中で活用されているわけですが、飲料水となると違和感があります。

白樺は、3月下旬から4月上旬にしか樹液を出さず、

長期保存ができないので、この時期にしか飲むことができません。

白樺の幹に穴を開け、そこにチューブをさし、ポリタンクなどに入れて

一晩置くだけで1.5リットルくらいの樹液が溜まるそうです。

この樹液にどのような効能があるのかは定かではありませんが、北

海道だけではなく、フィンランド・ロシア・中国・韓国などでも飲まれているそうです。

長期保存の効かない白樺樹液の商品化に成功したのが北海道の松山農場さん。

松山農場さんでは、「森の雫」という商品名で白樺樹液100%の飲料水を販売しています。

<松山農場さんの「森の雫」>

白樺は、不正常な組織が材中に散在していることや、短期に腐蝕し、

狂いも出やすいことから、用材としては使われるケースが少ない材です。

しかし、樹皮が良く燃えることから焚き付け材として使用したり、

葉はお菓子やお茶にしたりと様々な活用がなされています。

家具材などには不向きでも、他の木からは想像もつかない活用法がある白樺。

どんな木にでも必ず良いところがあるなんて、人間と同じですね。

2012年8月9日

私たちの生活の中で最も身近な家具といえば、椅子ではないでしょうか。

最近の椅子は樹脂製のものが多く、

人間工学を採りいれた構造設計がなされたりしています。

あらゆるものにおいて樹脂製品が台頭する中、

木材は21世紀の現在でも椅子の素材として大活躍しています。

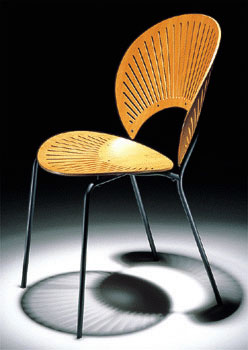

ナンナ・ディッツェル(デンマークの女性家具デザイナー)の「トリニダードチェア」。

トリニダードの伝統的なすかし彫り細工からインスピレーションを受けて

デザインされたこの椅子には、アッシュやオークなどの木材が使用されています。

「トリニダードチェア」のように椅子は、複数のパーツを組み合わせて製作するのが一般的です。

中学校の技術・家庭の時間で作ったイスもまさにそんな構造の椅子でした。

アフリカの椅子は、そんな私たちの常識を覆してくれます。

アフリカの椅子の多くは、一木造りです。

つまり、複数のパーツを組み合わせるのではなく、一本の木からくり抜いて作っているのです。

その理由として、「そのほうが椅子として強い」、

「一木造りのほうが製作が容易である」などがありますが、

なによりアフリカの人々は「木を彫る」という行為によって、

椅子に魂が宿ると考えていたそうです。

アフリカ美術の大胆な造形センスは、ピカソやマティスに強い影響を与え、

近現代西洋美術界に革命をもたらしました。

その圧倒的な存在感とプリミティブな力強さは、椅子ひとつを見ても分かりますね。

2012年8月9日

家などの建築物に限らず、様々な道具類・食用・薬用・紙などに

姿を変えて、私たちの生活を支える木。

木の用途は千差万別ですが、

海外には私たち日本人からは想像もつかないユニークな使い方があります。

例えば、ミャンマーの「タナカ」。

「タナカ」はミャンマーの伝統的な自然化粧品で、「タナカ」という木を

石板の上で擦りおろしたものに水を加え、顔や首などに塗るものです。

ミャンマーでは、ほぼ100%の女性が「タナカ」を塗っていると言われるほどポピュラーなもので、

美肌効果・日焼け止め・清涼感などの効能があります。

認定NPO法人難民を助ける会の久保田和美さんによると、

「顔に塗ってしばらくするとパリパリに乾き顔が引きつってきます。

けれども触るとさらさらとしていて、日本のベビーパウダーのような触り心地」なのだそうです。

でも、「タナカ」なんて木は日本にはありませんよね。

実は「タナカ」の正体は、ゲッキツ(月橘)。

「ゲッキツ」はミカン科ゲッキツ属の常緑小高木の柑橘類で観葉植物としてよく栽培されています。

材質は、緻密で光沢に富み、非常に硬くて重く丈夫なことから彫刻や印鑑、

櫛、刃物や農機具の柄や杖などに加工されています。

東南アジアや中国では、民間薬として枝の煎液を胃薬や解熱剤として利用しています。

また、葉はカレーの香辛料としても使われます。

近年、このゲッキツの樹皮には紫外線防止に効果があることが発見されました。

ミャンマーの人々は、自ずとその効能に気づいていたということに改めて驚かされますね。