2012年2月6日

2012年1月29日

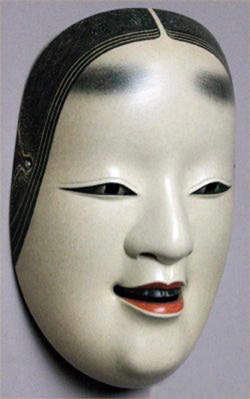

日本の伝統芸能である「能」で使われる能面にも木が使われています。

能面は、主にヒノキで製作されています。ヒノキは、柔らかくて軽く、ゆがみや縮みなどが少ない優良木材で、日本最古の木造建築「法隆寺」にも使われています。

250~260種類くらいあると言われている能面ですが、基本的なものは60種類くらいで、そのほとんどが室町時代の末期に完成されています。桃太郎侍でおなじみの「般若(はんにゃ)」や「小面(こおもて)」などは、印象深い面だと思います。

能面が世界中にある仮面の中でも特に優れている点は、役柄をただ単に明示するだけではなく、面の動かし方でさまざまな感情を表情できるように精巧な工夫がなされているところです。

この面の動かす動作は、「テラス」「クモラス」「ツカウ」「キル」「シオル」などと呼ばれています。

少しうつむくこと(クモラス)で面全体のかげりが多くなり、憂いをおびた表情になります。これによって、とまどいや恥ずかしさを表現します。さらにこのままの状態で手を目に当てれば(シオル)、泣いている様子を表現できます。

逆に少し上を見上げる感じであおむける(テラス)と、明るい表情へと一変します。この状態で扇を胸の前で大きく動かすと大いなる喜びの表現となるわけです。

数ある能面の中でも、木材が持つ特性が偶然活かされたものに「節木増(ふしきぞう)」という女性の面があります。

「節木増」は、制作したときに節のある檜が使われたのですが、しばらくすると、ちょうど鼻の左側にあたる節からヤニが出てきて、人間で言うところの「しみ」のようになりました。

普通なら、そのヤニを除去して塗り直すところですが、作風があまりにも素晴らしい面だったため、そのまま手を加えることなく、「節木増」という一つの型として残るほどになったのです。

今でもこの面を制作する際は、わざわざ元の面と同じところに節がくるように面取りをしたり、「しみ」を書き加えたりしています。

2012年1月25日

2012年1月25日

2012年1月17日

2012年1月15日

多種多様な木材は、用途に応じてある程度使用するものが決まってきます。重いものが適している、あるいは堅いものが適しているなど、どのような木材を使用するかの選定基準は千差万別です。

楽器類も例外ではありません。特にヴァイオリンなどのように歴史のある楽器は、「表板にはスプルース」「側板にはメイプル」といった具合に、パーツごとに使用される木材が細かく決められています。

エレキギターのボディにも木材が使用されていますが、ヴァイオリンなどに比べると実に多くの木材が選定されています。メイプル、アッシュ、アルダー、バスウッド、コリーナウッドetc… 数え上げたらキリがありません。

何故エレキギターには多様な木材が使用されるのでしょうか。楽器としての歴史が浅いからなのか、それともアコースティック系の楽器と比べると音に与える影響が少ないからなのでしょうか。

エレキギターのボディに使用される木材で重要な要素となっているのが、木の模様、いわゆる木目です。ギターのボディやネックの木目には外見的な美しさが重要なので、こだわる人も多いと思います。

木目は別名「木理」とも呼ばれ、木材の表面に現れた年輪や組織の状態や細胞の並び方のことです。

また、材面に現れた木理のうち、繊維の並び方が乱れて特徴的な模様を持つものを杢(もく)と呼びます。杢は、あくまでも外観的な特徴であるため、ギターの音色に重大な影響があるわけではありません。

杢は、その模様に応じて「網杢」「泡杢」など様々な名称で呼ばれます。我々が「虎杢」と呼ぶ杢をエレキギターの世界では、タイガー・ストライプ、「玉杢」をバーズアイなどと表記されます。ところ変われば呼び名も変わるみたいですね。